인간의 기억과 망각 ‘나너의 기억(My Your Memory)’

추억하는 것과 기록하는 것을 좋아하는 나는 매일 일기를 쓰고 있다. 올해로 5년째 사용 중이다. 물론 기록을 한다고 해서 모든 것을 기억하는 것은 아니다. 일기장만 봐도 매일 다른 상황들과 정보들이 나를 스쳐 지나간다. 우리의 무의식이 기준을 세우고 중요도를 따져 기억을 정리하는 듯하다. 매일 똑같은 어제는 기억하지 못하지만 5년 전 친구와 인절미 빙수를 먹었던 것은 기억하듯이. 인간의 기억과 망각은 어떤 기준을 가지고 이루어지는 것일까. 당신은 어떤 것을 기억하고 어떤 것을 잊었는가. 오늘 소개할 ‘나너의 기억’은 급변하는 사회 시스템 속에서 우리는 무엇을, 어떻게 기억할 것인지에 대한 질문을 던지는 전시이다.

<너나의 기억 전시 서문>

21세기를 기점으로 진행된 디지털 기술 발전의 가속화는 모든 인류에게 혁신적인 편리함을 제공하였다. 하지만 너무나도 빠르게 변해가는 세상에 인간은 매일 어제와는 다른 오늘을 적응해야 했다. 어제의 정보와 삶의 방식이 오늘은 용인되지 않는 시대에서 무엇을 삶의 기준으로 삼아야 하는가. 이 혼란과 격동의 시대야 말로 우리가 스스로를 잠시 멈춰 세우고 무엇을 기억할 것이냐고 자문해야 되는 시점이다.

‘나너의 기억’

인간은 타인과 사회 그리고 교육 등을 통해 외부의 다양한 정보를 얻는다. 수집된 정보는 각자 자신의 중요도에 따라 편집하여 기억을 형성한다. 오감과 같은 생물학적 특징과 경험과 정체성 같은 요인 또한 기억 형상에 영향을 미친다. <피곤은 언제나 꿈과 함께>는 경비원이 졸고 있는 장면을 목도한 작가가 조는 사이 생성되는 경비원의 기억을 상상하며 제작한 작품이다.

‘지금, 여기’

기억은 필연적으로 과거를 기반으로 한다. 인간이 기억하는 것들은 과거의 누군가 혹은 스스로가 남긴 수많은 정보 중 일부만을 선택한 것이다. 과거 세대가 그랬듯, 미래 세대가 우리의 흔적을 통해 기억을 형성할 수 있도록 정보를 물려줘야 할 의무가 있다. <코바늘>은 시간의 연속성과 그에 영향을 받아 형성되는 기억의 관계를 시작과 끝이 불분명한 실타래 선으로 표현한 작품이다.

‘그때, 그곳’

현재 우리가 겪는 것처럼 우리의 흔적도 정보화되어 미래에 전달될 것이다. 직접 경험하지 않은 이들의 기억에는 빈틈이 많다. 기억에는 언어로 기록될 수 없는 당시의 분위기, 감정, 시공간 등이 내포하는 수많은 공감각적 정보가 포함되기 때문이다. 빈틈은 상상의 영역으로 대체되는 경우가 대부분이다. <붉은색 없는 1395일>은 특정 사건을 직접 경험하지 않았지만 기록을 통해 간접 경험하고, 메워지지 않는 정보의 간극을 상상력과 공감각적인 요소로 메우는 작품이다.

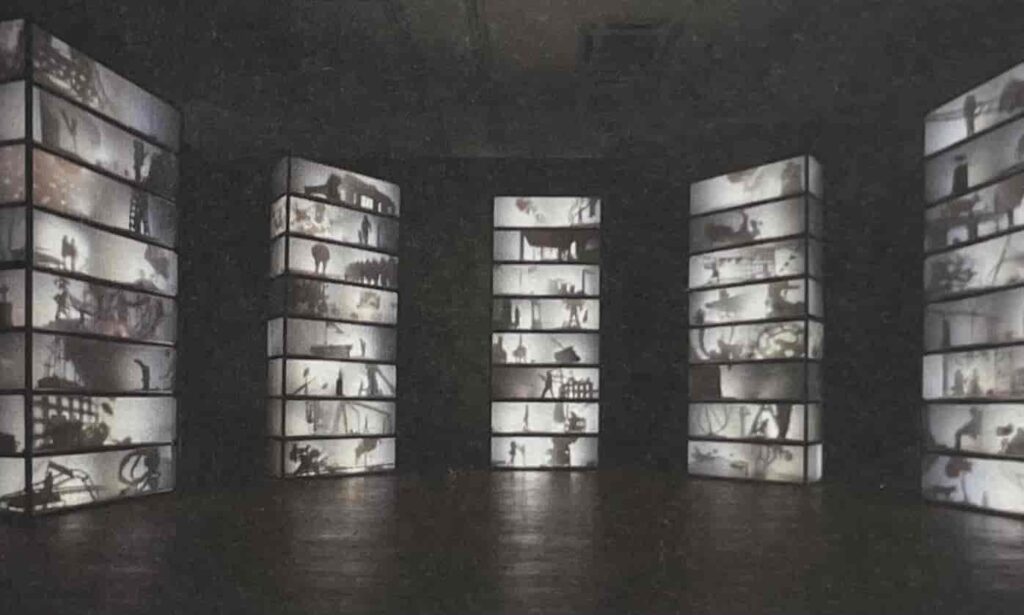

이 전시는 대체적으로 아늑하다. 어두우면서 따뜻한 조명을 사용해서 그런 분위기가 나올 수 있었던 걸까. 기억을 더듬기 위해 눈을 감았을 때의 느낌이었다. 편안한 분위기 속에서 관람할 수 있었고 누군가의 기억을 구경하는 느낌도 들었다. 이 전시 중에서 제일 기억이라는 단어를 잘 표현했다고 생각하는 작품을 하나 고르자면 <오디토리움>이다. 뒷면엔 실제로 있었던 일들을 모형으로 배치해 빛을 강하게 비추었고 앞면은 그 모형들의 그림자가 흐릿하게 보인다. 우리의 기억도 비슷하다. 실제로 겪은 일이지만 시간이 지날수록 형태가 흐릿해져서 나중에는 어떤 기억이었는지 까먹게 된다. 이렇게 우리의 기억들은 완벽하게 남아있지 않고 어떤 형식으로든 변하게 되어있다. 이 전시가 끝나는 시점에 나의 기억들에게 잘 있냐는 안부를 물었다. 앞으로도 잘 남아 있어주길 바라며 아련한 기분이 들었다.